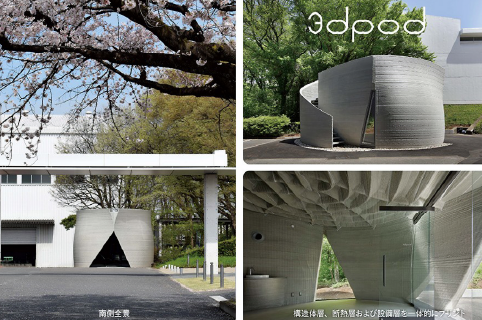

3dpod

鉄筋・鉄骨なしで耐震性を備え、一回性の風合いを持つ「いま・ここ」の3Dプリンター建築

木村達治/カピタニオ・マルコ/坂上肇⼤林組一級建築士事務所

応募作品を空間デザイン的視点で語りつくしてください

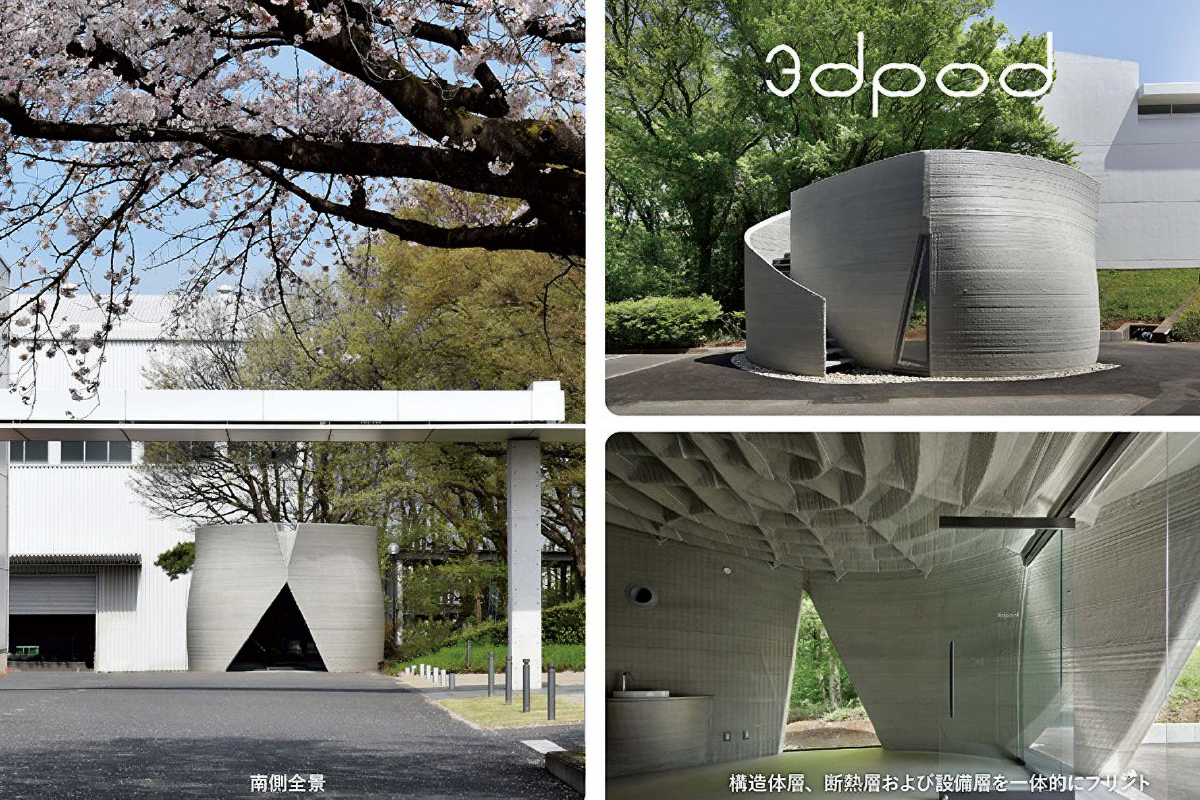

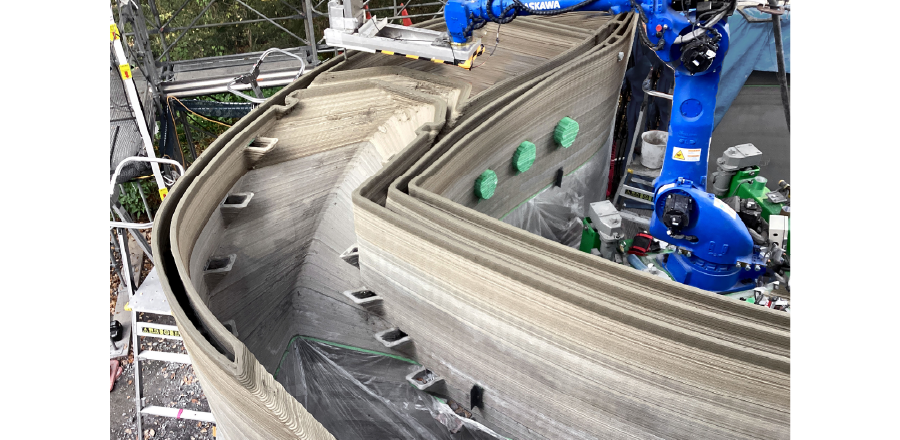

3dpodは鉄筋・鉄骨によらない構造形式による国内初の3Dプリンター建築物。建設用 3D プリンターは複雑な曲面など自由度の高い空間デザインを可能にするとともに、省人化や工期短縮、環境負荷削減などの効果が見込まれる一方、国内では耐震性の要件や建築基準法の制約によってこれまで什器、内外装材等での限定利用に留まってきたが、この状況に対するブレイクスルーとなることが期待される。

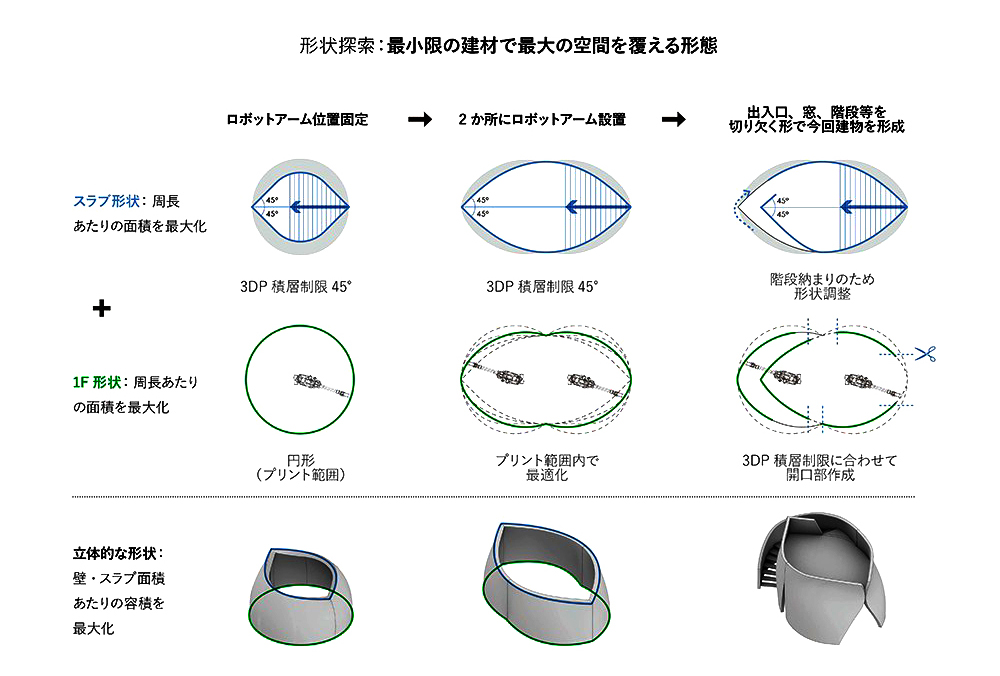

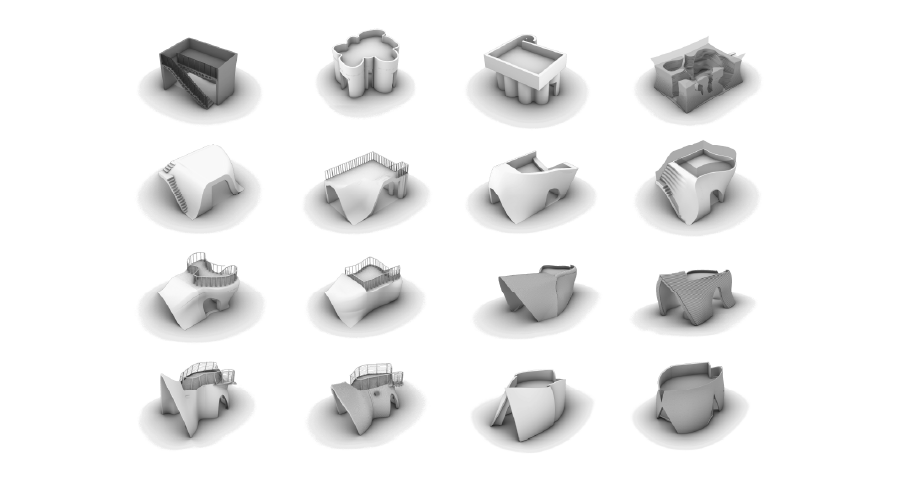

「pod(繭,豆のさや)」状の建物デザインは、プリント可能な範囲において最も省材料で最大の空間を覆うことができる形態で、壁内に構造体層、断熱層および設備層を一体的にプリントして建築物としての機能性を持たせている。屋根スラブは主応力線に沿ったリブで強度を確保し、屋上に設置したプリンターで複数階も同様に建設可能なことを示した。

現場に据え付けたロボットによって 3D データから「いま・ここ」で出力される建屋は最先端のデジタルファブリケーションの成果である一方、職人の手仕事を思わせる独特の風合いと原始的な荒々しさを併せ持ち、建築生産プロセスの多面的な変革の芽を内包した一回性の建築として建ち上がる。

従来は多くの工種にまたがっていた要素を階段受けのブラケット部まで一体的に施工。

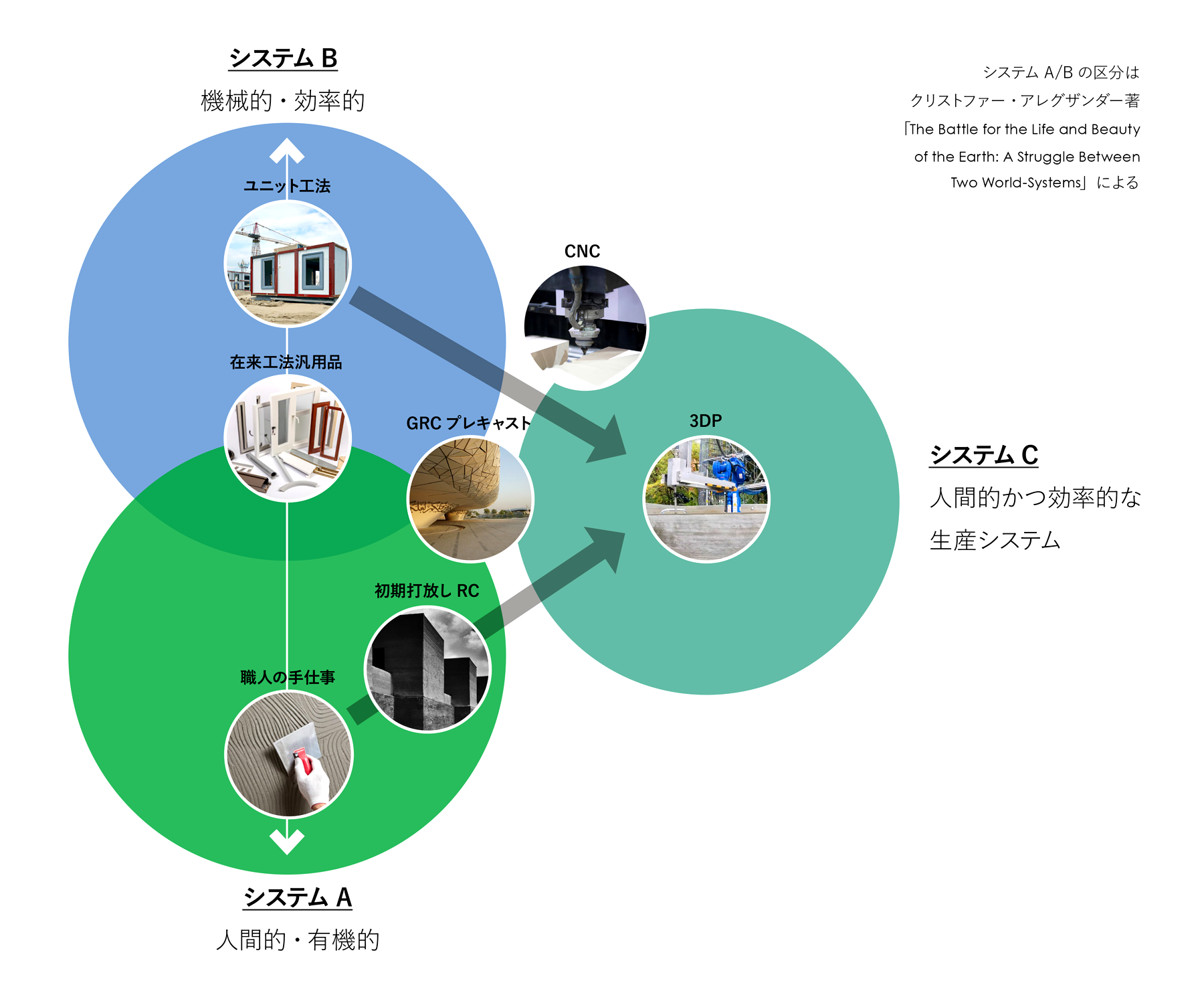

両者の魅力を併せ持つ「システムC」としての可能性を秘めた3Dプリンター建築。

Question01

受賞作品の最後のピース(ジグソーパズルを仕上げるに例えて)はどこでしたか?

建築家C・アレグザンダーが提唱したシステムA(人間的・有機的)とシステムB(機械的・効率的)という20世紀的な対立軸に対し、両者を調停する人間的かつ効率的な生産手法「システムC」の可能性を体感できる空間を3Dプリンターで実現できたことです。これは3Dプリントによる地産地消建築や宇宙建築などの将来的な展開においても重要な意義を持つため、その魅力をより高めていくよう技術開発と施工実践を進めていきたいです。

Question02

空間デザインの仕事の中で、一番好きな事は?

さまざまな専門家やエンドユーザーと交流しながら現実世界でアイデアを試す、実用的な意味で創造的なプロセスであることです。そのプロセスにデジタル技術を適用することで、独特な素材感や空気感のある表面や空間を創り上げ、最終的に人々が交流する場所を構成することができる点に魅力を感じています。

Question03

空間デザインの仕事の中で、一番苦労する事は?

仮想の3Dモデルや図面を現実世界に翻訳するプロセスにおいて、元の設計意図と感覚が保たれるようにする方法をつかむには、直接の経験から得られる直感が不可欠です。最終的な成果品はさまざまな要因によって制約され、その多くは設計者の制御下にないため、デザインの核となる部分とそうでない部分のバランスを取った判断をし、各関係者が折り合えるポイントを見いだせるよう苦慮しています。

Question04

クライアントとのやり取りで印象的に残っている言葉や事はありますか?

竣工した3dpodを体感すると、デジタル構築技術にもかかわらず、一種の魅力的な粗さがあり、縄文の建物を思い起こさせると言われました。 3Dモデルのデータ上では建物の表面はなめらかなのに対し、現場での製作は壁内部の構成や気象条件、施工状況等によってゆらぎや凹凸、テクスチャのある仕上がりとなり、一回性の建設プロセスを反映した「いま・ここ」でしか成立しえないユニークで親しみやすい建築が実現しています。

Question05

空間デザインで社会に伝えたいコトは?

審査会の講評において、視覚的な表層のデザインに留まらず、その背後にある構造や構法、壁内部の複合的な機能まで踏み込んで評価いただいたことを大変うれしく感じています。気候変動から少子高齢化、熟練工の減少まで、社会的、環境的な課題は多く存在しており、空間デザインは最終的な建築物としてだけでなく、研究やイノベーションの推進力としても重要な役割を果たします。

Question06

空間デザインの多様性について一言

この分野がインテリアから都市デザインまで、さまざまな規模と用途に対応できるのは本当に素晴らしいことです。一方で、それぞれに関係するステークホルダーの時間スケールの違いと複雑さを考慮し、デザイナーはプロジェクトごとに適切な設計方法とアプローチを用いて、諸条件に適応させる必要があります。

Question07

空間デザイナーを目指す人へのメッセージ

現在、デジタルデザイン技術と物理的な製作はますます緊密に連携し、生産および構築のプロセスが私たちの設計作業に深く影響を与えるようになってきました。材料や製作方法の特性を、単なる制限ではなくむしろ利点として活用するためのリテラシーをデザイナーが身に着けることで、今までにない表現を実現することが可能な時代が到来しています。

PROFILE

-

木村達治/カピタニオ・マルコ/坂上肇

⼤林組一級建築士事務所

左:木村達治(きむら・たつじ)

1977年岩手県生まれ

2000年東京大学工学部建築学科卒業

2003年同大学大学院修士課程修了後、大林組

現在、同社設計本部設計ソリューション部

右:カピタニオ・マルコ

1987年イタリア生まれ

2010 年 Mendrisio Academy of Architecture建築学科卒業

2012年ベルリン工科大学大学院修士課程修了

2018年慶応義塾大学院博士課程修了後、日建設計

2021年大林組入社

硯在、同社設計本部設計ソリューション部

左下:坂上肇(さかがみ・はじめ)

1984年奈良県生まれ

2007年東京理科大学工学部建築学科卒業

2009年東京工業大学総合理工学研究科修了後、大林組

現在、同社技術本部技術研究所生産技術研究部